【尺骨骨折】って何?部位・症状を解説

尺骨とは、前腕骨を構成している骨の1つで、橈骨とともに肘関節と手関節を形成しています。

尺骨と橈骨は平行に並んでおり、小指側に位置するのが尺骨で、親指側に位置するのが橈骨です。

尺骨を手首付近で骨折してしまうと、関節可動域に支障が出る場合があります。

また、尺骨が骨幹部(中間の細い部分)で骨折すると強い痛みや腫れが生じます。加えて、橈骨と尺骨の両方が骨幹部で折れてしまった場合、通常、前腕はその骨折部位で大きく変形します。

なお、交通事故などで強い外力が加えられると尺骨骨折が生じる可能性があります。

自動車事故の後、前腕や手首に痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

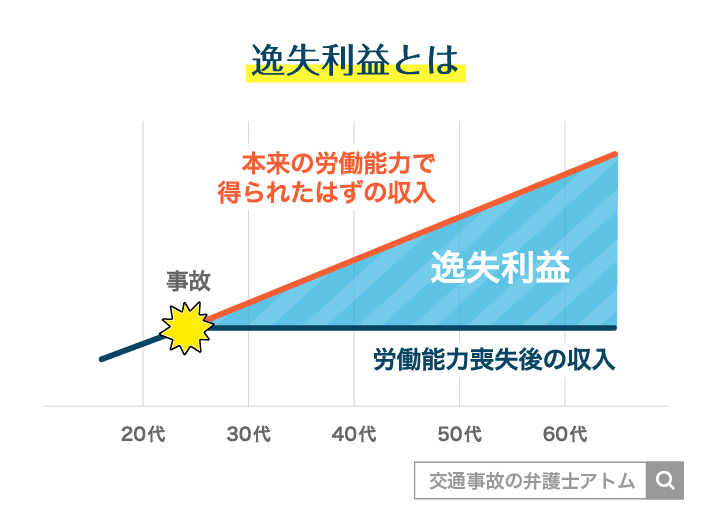

【尺骨骨折】の逸失利益はいくら?

尺骨骨折を負って後遺障害が残ると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

尺骨骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級8号・12級6号・10級10号・8級8号・8級6号・7級9号です。

なお、逸失利益は以下の計算方法で求めることが可能です。

基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」については以下の表から求めることができるので、ぜひご活用ください。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1 | 100% |

| 2 | 100% |

| 3 | 100% |

| 4 | 92% |

| 5 | 79% |

| 6 | 67% |

| 7 | 56% |

| 8 | 45% |

| 9 | 35% |

| 10 | 27% |

| 11 | 20% |

| 12 | 14% |

| 13 | 9% |

| 14 | 5% |

| 就労可能年数とライプニッツ係数 | |

| 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |

| 1 | 0.95 |

| 5 | 4.33 |

| 10 | 7.72 |

| 20 | 12.46 |

| 30 | 15.37 |

【尺骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の違いは?

後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

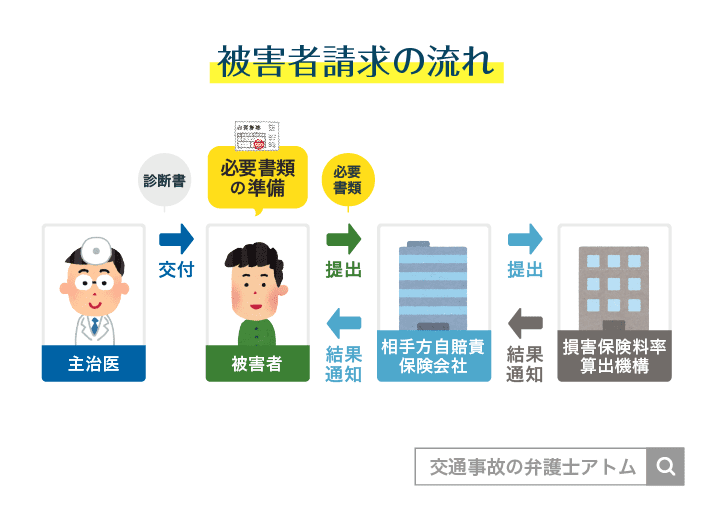

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。