弁護士無料相談をご利用ください

相談依頼は今すぐ!

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故での「異議申し立て」という手続きを耳にしたことがあるでしょうか?

交通事故で後遺症を負った場合、後遺障害認定を受け保険金を受け取ります。

適切な保険金を受け取るには、適切な後遺障害認定を受ける必要があります。

「後遺障害認定の結果に納得できず、異議申し立てをしたい…」

と希望することがあるかもしれません。

など、わからないことがたくさんあると思います。

今回は、「交通事故の異議申し立て」について詳しく解説していきます。

目次

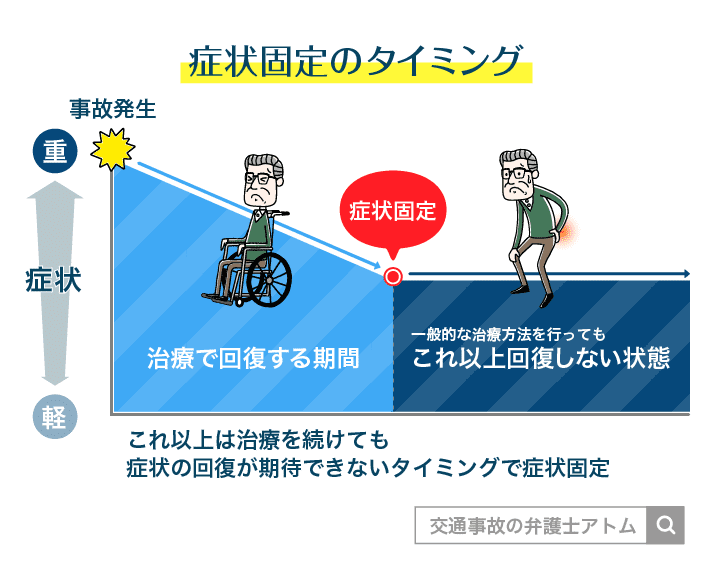

交通事故被害者となり、怪我を負うと治療を継続したにも関わらず後遺症が残る場合があります。

治療をそのまま継続してもそれ以上改善が見込めなくなった状態を症状固定と呼びます。

交通事故によって、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。

申請後、自賠責保険の後遺障害等級に該当するもののみを後遺障害と呼びます。

後遺障害の等級が認定されると、後遺障害に対しての後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。

適切な後遺障害等級を獲得することが適切な後遺障害慰謝料への近道です。

しかし、後遺症を申請したが非該当にされたり、低い等級に認定されてしまうことがあります。

認定結果に納得がいかない場合は、「異議申し立て」をして再度申請することが可能です。

後遺障害等級が認定されなければ、補償を受け取ることはできません。

もっとも、異議申し立てが認められるハードルはかなり高いと言えます。

一度、認定されてしまった結果を覆すにはそれ相応の根拠が必要となります。

後遺障害認定に納得いかない場合、認定結果を争う方法としては、

が挙げられます。

それぞれ簡単にみていきましょう。

自賠責への異議申し立ては、認定結果に対する異議申し立てを相手方の保険会社に行います。

後遺症を申請した際と同じ窓口に申請することで異議申し立てをすることが可能です。

事前認定で申請した場合は、直接自賠責保険会社に異議申し立てすることもできます。

つまり、事前認定の場合は、任意保険会社または自賠責保険会社に異議申し立てを行い、

被害者請求の場合は、自賠責保険会社に異議申し立てを行うということです。

事前認定と被害者請求については以下の記事をごらんください。

事前認定と被害者請求についてのページ

もっとも、事前認定でも被害者請求でも提出した資料は自賠責の調査事務所に届き、判断されます。

自賠責への異議申し立ては納得が行かない場合、何度でも異議申し立てを行うことができます。

ただし、自賠責への異議申し立ては一回目の不利な認定をした損害保険料率算出機構内の組織が判断することになります。

よって、前回と同じ申請の仕方では何度異議申し立てをしても結果が変わらないことが通常です。

前回の申請とは異なる有力な検査結果や意見書といった資料を提出しましょう。

続いて、「自賠責紛争処理機構」に対して紛争処理の申請を行う方法です。

「自賠責紛争処理機構」とは、不利な認定をした自賠責の調査事務所とは別の独立した組織です。

自賠責紛争処理機構では、専門の弁護士や医師らによって構成される紛争処理委員会が、中立な立場から書面審査を行います。

よって、一回目の不利な結果と異なる判断がでる可能性が上記の異議申し立てよりも高まります。

しかし、この機構への紛争処理の申請は一回に限られています。

何度も紛争処理の申請を行うことはできません。

上記の方法でも認定されず、どうしても納得できず争いたいという場合は最終手段として裁判の提起が挙げられます。

交通事故の裁判では、裁判の途中で相手方との和解が成立する場合もあります。

もっとも、裁判でも既にされている後遺症の認定結果が重視される傾向にあります。

裁判で、結果を覆すためには有力な根拠に基づき適切な主張立証をすることが重要です。

裁判での主張立証が成功すれば、一回目よりも上位の等級が認定される可能性があります。

また、後遺症の等級が変わらなくても補償の金額が増額することもあります。

実は、交通事故の異議申し立てが認容される確率は非常に低いです。

具体的に言うと、異議申し立て20件のうちわずか1件程度と言われています。

割合でいうと異議申し立ての総件数のうちの約5%とかなり低いことがわかります。

異議申し立てを認容してもらうには、相当の準備が必要です。

ご自身だけでも異議申し立てを行うことは可能ですが、交通事故に注力している弁護士など、専門家に依頼したほうが良いケースが多いです。

弁護士に依頼したからといって必ずしも異議申し立てが認容されるとは限りません。

しかし、適切な書類を用意し、異議申し立てを行うことで認容される可能性は高くなるといえます。

異議申し立てを行う際、異議申立書の書き方や書式がわからないという方がほとんどだと思います。

異議申立書の書式は、任意保険会社からも入手することが可能です。

しかし、任意保険会社の書式では記載欄が大まかで不十分な場合があります。

ご自身でパソコンを使い、充実した理由を記載した申立書を作成することをお勧めします。

ご自身で作成する際の異議申立書への記載事項は以下の表を参考にしてください。

| 記載事項 | 概要 | |

|---|---|---|

| ① | 宛名 | ・事前認定への異議申し立て:任意保険会社の名称 ・被害者請求への異議申し立て:自賠責保険会社の名称 |

| ② | 日付 | 申立書作成日 |

| ③ | 住所・氏名・連絡先 | 被害者の情報 |

| ④ | 事故日 | 交通事故証明書に基づいて記載 |

| ⑤ | 証明書番号 | 交通事故証明書に基づいて記載 |

| ⑥ | 異議申し立ての趣旨 | 認定を求める等級を記載 |

| ⑦ | 異議申し立ての理由 | 添付書類の内容を引用しつつ、論理的に記載 |

| ⑧ | 添付書類 | 提出する書類の名称を記載 |

上記の項目の中でも特に重要な部分が、「申し立ての理由」と「添付書類」です。

申立書の理由が論理的で、添付書類の内容と整合する場合、異議申し立てを認めてもらえる可能性が高まります。

異議申立書の最も重要な記載項目が、「異議申し立ての理由」の部分です。

理由部分の記載は難しいですが、異議申立書の位置づけから記載内容を検討するとよいでしょう。

異議申し立ての理由としては、

などを記載します。

異議申し立ての理由が、客観的資料の内容に基づいており、論理的かつ説得的な内容であれば認容される可能性が高まります。

被害者自身で、異議申立書のような法的な内容の書面の作成をするのは困難な場合があります。

異議申立書については、作成経験の豊富な弁護士に依頼することが得策といえます。

異議申し立ての結果がでるまでの期間は公開されていません。

もっとも、初回の審査よりも審査が長く、結果がでるのが遅い傾向にはあるようです。

高次脳機能障害やその他の精神疾患など判断の難しいものは、審査機関が3ヶ月を超えることもあるようです。

上記以外の後遺障害でも、初回審査よりも上位の機関で慎重に審理されます。

異議申立てでは、審査だけで1か月以上かかることもあります。

審査が慎重になる分、期間もある程度長くなることを頭に置いておきましょう。

後に裁判などが控えている場合は、異議申し立ての審査機関の目安を把握し、申立を行いましょう。

交通事故の異議申し立てで弁護士は必ず必要なわけではありません。

しかし、弁護士に依頼すると異議申し立てが認容される可能性が高まるといえます。

冒頭でも解説したように、異議申し立てが認容される可能性は非常に低いです。

認容率を少しでも上げるには、弁護士に事前に相談して対策をしっかり練ることです。

異議申立書の作成に関しても弁護士に依頼する方が良い結果をもたらす場合があります。

異議申立書は、認定基準の解釈・被害者に残った症状の当てはめを内容としており、法律文書に近い書面です。

被害者本人だけで作成すると、認定基準に基づかない感情論になってしまうという懸念があります。

異議申し立てを弁護士に依頼すれば、認定基準に沿った論理的な主張を、証拠に基づいて行ってもらえることが予想できます。

弁護士のサポートが得られれば、異議申し立ての際に収集すべき書類がわかります。

より、効率的に異議申し立ての準備を進めることができると言えるでしょう。

異議申立書に弁護士の名前が入ることで、審査担当者にプレッシャーを与えられる可能性もあります。

異議申し立てを経ずに裁判で戦っても、有利な後遺障害が認められる可能性は低くなります。

異議申し立ての時点で弁護士に依頼し、成功率をさらに上げることが重要です。

交通事故の異議申し立ては、弁護士に依頼すると認容される可能性が高まるとわかりました。

しかし、弁護士に依頼する前に一度、無料相談することができればありがたいですよね。

そこで、交通事故被害者の方が今すぐ気軽に弁護士に相談できる窓口をご紹介します。

以下の窓口から、弁護士に相談することが可能です。

ご都合の良い方法で弁護士に相談してみましょう。

後遺障害の異議申し立てを弁護士に依頼すると、認容確率を高めることが可能です。

後遺障害の異議申し立てが認められれば、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。

お一人で悩まずに一度弁護士にご相談ください。

(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール

岡野武志弁護士