弁護士無料相談をご利用ください

相談依頼は今すぐ!

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故にあった場合、加害者側から提示された賠償内容に納得がいかず、裁判を提起するケースが存在します。

しかし、裁判とは別に和解という制度も存在します。

和解とはどういった制度なのか?和解の流れ・メリットとは?

交通事故の和解に関する気になる情報をこれから解説していきます。

目次

和解は民法695条で定められている法律用語です。

民法695条の条文は以下の通りです。

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法695条

上記の条文で定められている通り、和解が成立するためには、

「当事者双方が譲歩し、紛争をやめることを合意すること」

が必要です。

では、具体的にどのような場合だと和解になるのでしょうか。

実は和解には大きく分けて「裁判外の和解」と「調停による和解」と「裁判上の和解」の3種類があります。

これから上記3つのケースを解説していくので、ぜひご参考にしてみてください。

和解とは…当事者双方が譲歩し、紛争をやめることを合意すること

まず、裁判外の和解の示談という和解方法を解説します。

示談という単語を聞いたことがある方も少なくないと思いますが、今一度、その定義を確認してみましょう。

裁判によらず、当事者間の話し合いにより、一定額の金銭を支払い、その後、それ以上の損害賠償請求をしないと当事者間で合意し、紛争を解決すること

上記が示談の定義ですが、ご覧の通り、示談も和解の方法の1つであることがわかります。

なお、示談だとスピーディに解決しやすい、感情的なしこりが残りづらい、という長所があります。

示談の詳細な流れについては以下で解説しているため、ぜひご覧になってみてください。

続いて、調停という和解の方法を解説します。

調停も裁判外の和解のひとつと言えますが、その手順は示談とは異なります。

調停の意味は以下の通りです。

第三者の関与のもと当事者間で話し合いを行い、合意によって紛争を解決する手続きのこと

自動車の人身事故であれば、裁判所の「交通事故調停」という制度が利用可能です。

交通事故調停に申し立てる場合、以下の「調停申立書」を記載する必要があります。

また、裁判所以外でも、以下のようなADR機関で調停の制度を利用できる場合があります。

弁護士などの専門家が、紛争とは関係のない第三者の立場から裁判所に依らず交通事故の紛争を解決する機関のこと

ADR機関には、利用料金が基本的に無料などの長所があります。

なお、ADR機関については以下のページで解説しているため、気になる方はご参考にしてみてください。

最後に、裁判(訴訟)上の和解について解説していきます。

裁判(訴訟)上の和解の意味は以下の通りです。

裁判所の関与の下、当事者間の話し合いによって交通事故の和解が行われること

裁判(訴訟)上の和解が成立した場合、裁判所により和解調書という書類が作成されます。

和解調書は確定した判決と同じ効力を持つため、後から不服を唱えることは原則できません。

また、もし一方が和解で約束した行為をしない場合には、もう一方は、和解の内容を実現するため、裁判所に対して強制執行の申立てをすることができます。

なお、何らかの事情で裁判中に裁判(訴訟)外の和解(示談など)をする場合には、訴えの取り下げにより訴訟を終了させる必要がある点にご注意ください。

| 示談 | 調停 | 裁判(訴訟)上の和解 | |

|---|---|---|---|

| 第三者の関与 | 関与しない | 関与する | 関与する |

| 関与する第三者の属性 | – | 弁護士などの専門家 | 裁判所 |

| メリット | スピーディに解決しやすい 感情的なしこりが残りづらい など |

ADR機関は基本的に無料で利用可能 など |

強制執行が可能 など |

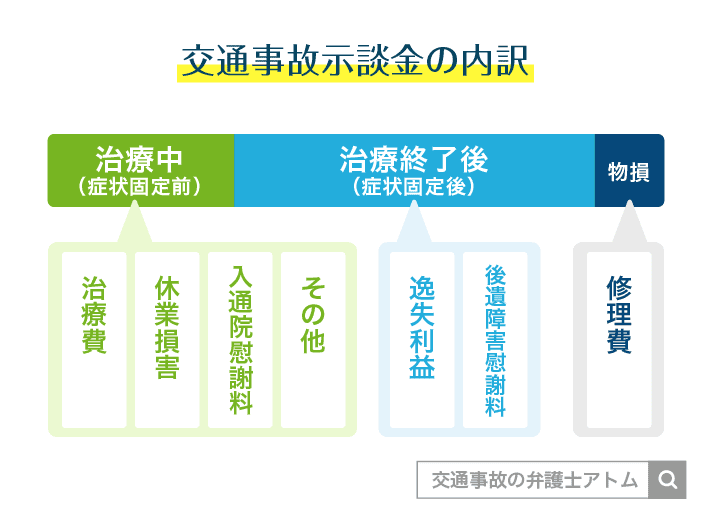

当事者双方が和解した場合、被害者側は加害者側から和解金を受け取ることができます。

民事上の紛争を解決するために当事者間で合意した金額のこと

「示談金」とほぼ同じ意味を持つ

和解金(示談金)の主な内訳は以下の画像の通りです。

和解案(和解条項)とは、交通事故の裁判の過程で裁判所から提示される案のことを指します。

交通事故の裁判では、争点が整理され、証拠が出揃うと、通常、裁判所から和解案を提示される形で和解勧告が行われます。

なお、交通事故の裁判においては、損害算定の基準がある程度定型化されているため、

和解案では損害項目ごとに具体的な金額と根拠を示されることが多く、当事者の納得が得られやすくなっています。

実際、交通事故訴訟の約70%が和解により終了していることからも、大半の当事者が和解案に納得していることがわかります。

民事訴訟一般の和解率は約35%、

交通事故訴訟の和解率は約70%なので、

交通事故訴訟の和解率は民事訴訟一般の約2倍

では、裁判所から提示される和解案にはどのようなことが記載されているのでしょうか。

実際に和解案の例を見てみましょう。

| 和解条項 1 被告は、原告に対し、本件交通事故に基づく損害賠償債務として、既払金を除き、△△△万円の支払義務のあることを認める。 2 被告は、原告に対し、平成△△年△月△△日限り、前項の金員を、○○銀行○○支店の「預り口弁護士○○○○」名義の普通預金口座(口座番号△△△△△△△)に振り込む方法により支払う。 3 原告は、その余の請求を放棄する。 4 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件交通事故に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 5 訴訟費用は各自の負担とする。 以上 |

引用元:東京弁護士会法友全期会 交通事故実務研究会 編集『改訂版 交通事故実務マニュアル 民事交通事件処理』株式会社ぎょうせい、平成24年2月10日 改訂版第1刷発行、422頁

弁護士とともに和解案の内容を確認することになるかと思いますが、日付や金額などに間違いが無いか確認することを忘れないようにしましょう。

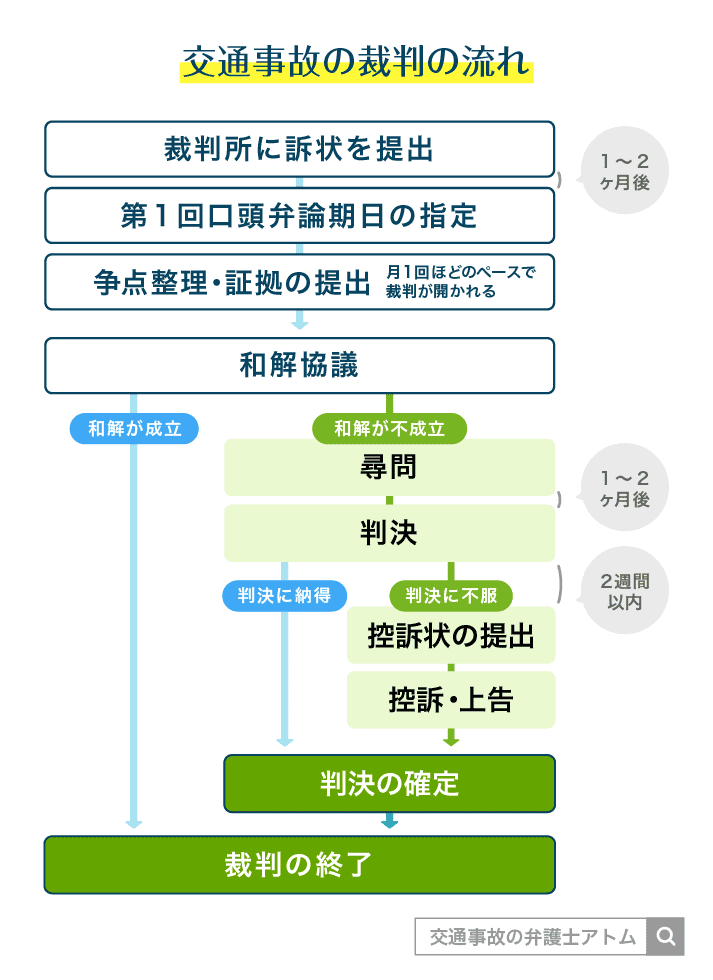

裁判(訴訟)上の和解手続きを行うことになった場合、

和解が成立するまで何ヶ月程度かかるものなのでしょうか。

個別事情により異なりますが、通常は裁判を提起してから半年~1年程度になるものと考えておけばいいでしょう。

なお、裁判を提起した場合、以下の画像のように当事者は月1回程度のペースで裁判所に赴くことになります。

当事者は期日までに主張や証拠を用意し、主張や反論を行います。

そしてお互い議論し尽くしたと裁判官に判断されたタイミングで、当事者双方に和解案が提示されます。

裁判の提起⇒和解にかかる期間の目安は半年~1年程度

交通事故の被害にあった後、損賠賠償(和解金)を請求できる期限は以下の表の通りです。

| 事故の種類 | 起算点 | 時効 |

|---|---|---|

| 物損事故 | 事故日 | 3年 |

| 人身事故 (後遺障害なし) | 事故日 | 3年 |

| 人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定日 | 3年 |

| 死亡事故 | 死亡した日 | 3年 |

| 加害者不明の事故 | 事故日 | 20年(除斥期間) |

| あとから加害者が発覚した事故 | 加害者が発覚した日 | 3年 |

上記の通り期限が定められているため、「早く和解したほうがいいのかな?」と感じてしまう方もいるかもしれません。

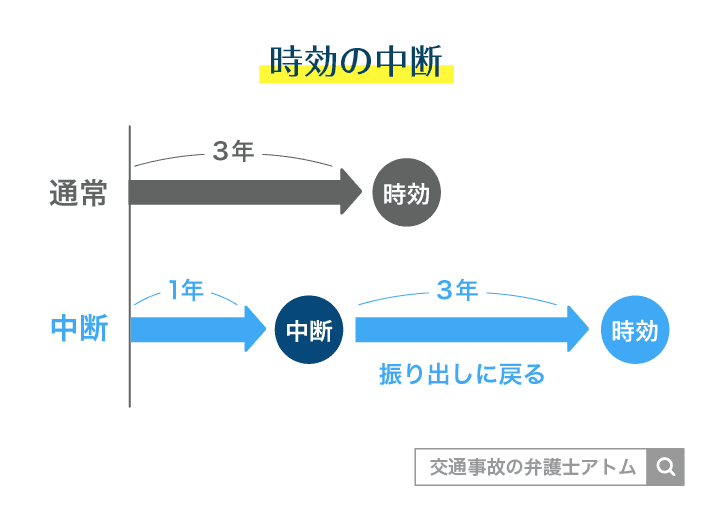

しかし、民法で定められている「時効の中断」という事由が発生した場合、請求の期限をリセットすることができます。

上記画像の通り、リセットした場合はそれまでの期間がゼロになります。

そのため、加害者不明の事故以外のケースなら時効の中断が発生してから再び3年経つまで時効が成立しない、という状態になります。

なお、交通事故において時効の中断が発生する主なケースは以下の通りです。

| ・裁判を提起して請求する ・加害者側の任意保険会社に治療費を支払ってもらう ・加害者側の任意保険会社から示談金を提示される など |

上述した通り、時効の中断が発生する機会はいくつかあるため、通常は和解の期限をあまり気にしなくても良いでしょう。

もしも交通事故の時効の中断について詳しく相談したい場合は、ぜひアトム法律事務所までご相談ください。

相談者のケースで時効を中断するにはどうすればいいのか等、アドバイスできる可能性があります。

裁判官から提示された和解案を拒否した場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

ただ、和解案を承諾すれば必ずメリットがあるとも限りません。

なぜかと言うと、和解案を承諾した場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があるためです。

裁判から提示された和解案が妥当なのか?拒否したほうがいいのか?

判断することが難しい場合、交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談することを推奨します。

多くの案件を手がけたことがある弁護士であれば、過去事例に基づいて和解案の妥当性を判断できる可能性があるため、被害者の方に適切なアドバイスをしてくれる場合があります。

お困りの事故被害者の方はぜひとも交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所にご相談ください。

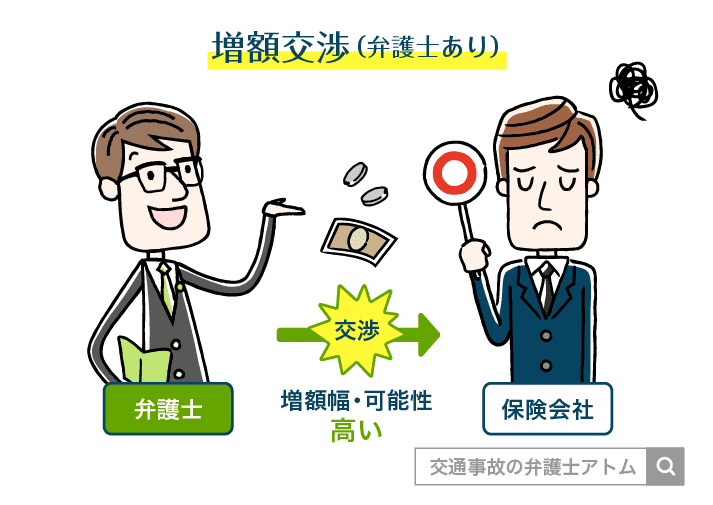

和解の手続きを弁護士に依頼した場合、主に以下のメリットがあります。

| 裁判外の和解 (示談) |

裁判上の和解 | |

|---|---|---|

| メリット | ・交渉の手間の削減 ・和解金(示談金)の増額 ・後遺障害等級認定に向けたアドバイス など |

・有利な和解内容を考えてくれる ・裁判の手続きを代わりにやってくれる など |

どちらの和解手続きであっても、基本的には弁護士が中心になって示談交渉や出廷などを行ってくれるため、被害者の方は手間を大きく削減することができます。

また、法律の専門家である弁護士が被害者の代わりに手続きを行えば、最初に相手方から提示された額よりも高額な和解金を獲得できる可能性も高まるため、弁護士に依頼することには大きなメリットがあると言えるでしょう。

このようなメリットがある弁護士依頼ですが、デメリットもあります。

裁判外・裁判上の和解の両方に共通して言えることとして、以下のデメリットが挙げられます。

しかし、後述しますが、被害者側が加入している任意保険の内容によっては弁護士費用を負担しなくても良いケースもあります。

また、①の「交通事故に詳しくない弁護士に当たる可能性」については、事前に弁護士事務所のWebサイトなどを見て、交通事故案件の実績が豊富かどうか、などの要素から判断するようにしましょう。

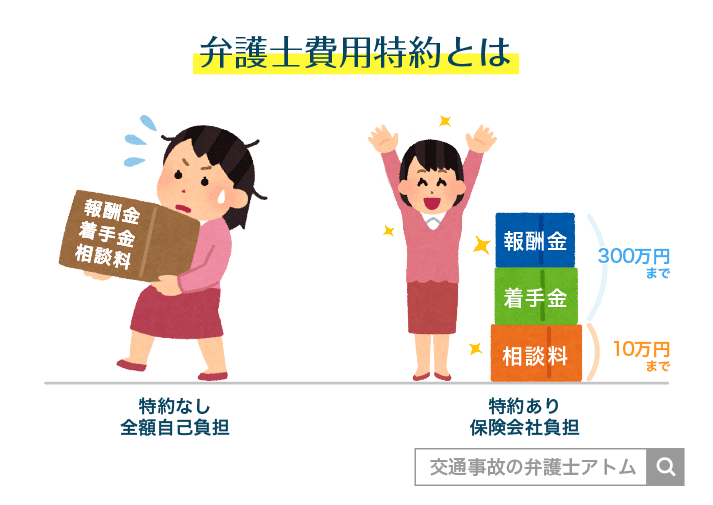

裁判上・裁判外の和解手続きを弁護士に依頼する場合、被害者側が加入している任意保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用の負担を抑えることができる場合があります。

| 特約の負担費目 | 負担金額の上限 | 特約の対象 |

|---|---|---|

| ・相談料 ・着手金 ・報酬金 など |

・最大300万円 | ・被保険者本人 ・被保険者と同居している6親等以内の血族 ・被保険者の3親等以内の姻族、未婚の子供など |

上記の通り、最大300万円の弁護士費用を負担してくれる可能性があります。

そのため、事故の被害にあった方はご自分やご家族が加入している任意保険に特約が付いているかどうか確認するようにしましょう。

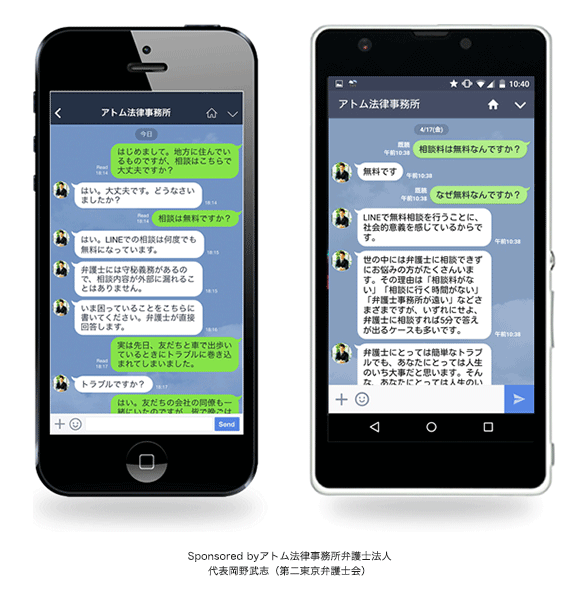

アトム法律事務所ではLINE・電話での無料相談を受け付けています。

交通事故案件の経験豊富なアトムなら、以下のような質問や要望にお応えできる可能性があります

相談受付後、弁護士が順次回答していくので、まずはお気軽にLINE・電話からご相談ください。

(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

弁護士無料相談をご利用ください

相談依頼は今すぐ!

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

「和解」とはお互いに譲歩して紛争をやめることを指します。特に交通事故の場合は、「裁判外の和解=示談・調停などで紛争をやめること」「裁判上の和解=裁判所に関与されて紛争をやめること」という意味を持ちます。 交通事故における「和解」の意味

和解の期限は、①物損事故・人身事故(後遺障害なし)なら事故後3年間、②人身事故(後遺障害あり)なら症状固定後3年間、③死亡事故なら死亡日から3年間、④加害者不明の事故なら事故日から20年間(加害者が発覚すればその日から3年間)までとなります。ただしこの期限は、中断して延ばすこともできます。 和解の時効・中断方法の解説

和解を拒否すると、①裁判所からの判決を受けることになるので、予想外の不利益を被る可能性がある②通常は判決の前に本人尋問や証人尋問の手続きが行われるため、紛争解決が長引いてしまう③本人尋問は被害者本人も出廷するため、事前準備の手間やストレスが発生してしまうというデメリットがあります。ただし、和解案を承諾した場合にもデメリットはあります。 和解案を拒否・承諾するデメリット